在城市的发展进程中,“停车难”如同一块巨石,阻碍着城市交通的顺畅运行与居民生活品质的提升。2024年,青岛勇挑重担,积极探索,通过一系列创新且务实的举措,深度挖掘停车资源,为缓解“停车难”交上了一份亮眼的答卷。

大规模项目推进,泊位数量显著增长

2024年,青岛在停车场建设领域火力全开,实施了122个停车场建设项目。这一庞大的建设计划并非纸上谈兵,截至年底,82个项目顺利完工,新增泊位约2.6万个,不仅圆满完成年度目标,更是连续5年在新增泊位数量上位居全省榜首。自城市更新建设拉开帷幕,青岛已累计建成225个公共停车场项目,新增泊位约7.4万个,同时成功推动1589个专用停车场开放共享,极大地扩充了城市的停车容量。

地铁站周边布局,优化交通接驳模式

“上班路上堵车一小时,到公司附近找车位又花半小时”,这是许多上班族的噩梦。为了打破这一困局,青岛大力推广“P + R”停车场模式,将私家车与公共交通巧妙结合。市民周先生便是这一模式的受益者,他将车停在钱塘江路地铁站附近的停车场,然后换乘地铁轻松抵达位于市北区的公司,既节省了通勤费用,又避免了因堵车导致的迟到。

为满足市民在地铁站周边停车的迫切需求,青岛西海岸公用事业集团有限公司在多个地铁站周边因地制宜建设临时停车场。例如,在6号线钱塘江路地铁站(B出口)附近,利用江山南路与钱塘江路交会处西北侧约1600平方米的空闲空间,建成拥有47个泊位的停车场,实现了私家车与公共交通的无缝对接,有效减少了车辆占道停放,缓解了周边道路的交通压力。此外,九顶山地铁站(B2出口)、钱塘江路地铁站(C出口)、毛家山地铁站(D出口)等多个临时停车场也相继投入使用,共提供百余个停车位,让公共交通出行变得更加便捷高效。

创新建设模式,深挖空间利用潜力

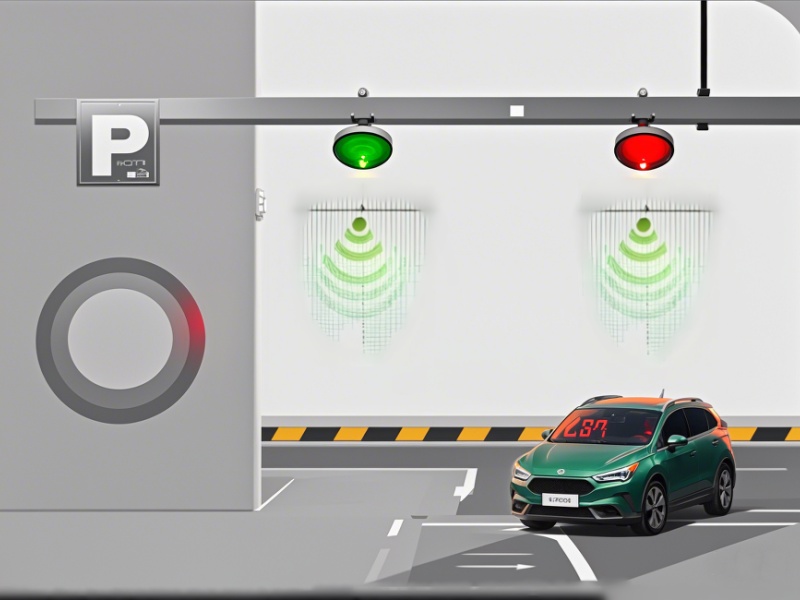

青岛秉持集约利用、复合开发的理念,创造性地运用“人防 +、公园 +、立交 +、学校 +、边角地 +”五个加法建设模式,在城市的边角空地、棚改腾空用地、公园绿地等有限空间上大做文章。通过这一创新模式,青岛成功建设了40个立体停车场,充分挖掘了地上和地下空间的建设潜力。

以贮水山路片区为例,该区域土地资源紧张,老旧楼院众多,停车空间严重不足。市北区相关部门经过多次现场选址与精心设计,拆除贮水山路14号甲的一处老旧建筑后,将原本仅有20个停车位的平面场地改造成3层高、拥有49个停车位的立体停车场。目前,该停车场已对外运营,提供月租和临停服务。2024年,市北区积极作为,36处停车场开工建设,23处完工,新增泊位7000多个。

聚焦重点区域,精准缓解停车难题

2024年,青岛瞄准东岸城区老城区、学校、医院、景区等停车难点区域,启动了59个停车场建设项目。其中,青大附院崂山院区地下停车场项目备受瞩目。该停车场采用地下四层设计,与金家岭立交停车场地下空间相连,实现了就医车辆全地下通行及停放,并在各个方向设置出入口与市政道路直接连通。地铁5号线建成后,还将与医院地下空间实现无缝衔接,形成一体化的地下综合交通中心。

崂山区在2024年针对停车资源供需不平衡区域,深挖主城区潜在地下资源,建成了崂山区公共卫生中心停车场、银川东路秦岭路停车场、青大附院崂山院区地下停车场等5个项目,新增停车泊位3000余个。同时,崂山区积极发挥部门联动作用,通过深入摸排既有停车资源利用率,采取部门合力、宣传引导、错时开放共享等措施,完成开放共享公建类停车场33处,住宅小区专用停车场23处,累计新增共享泊位1500余个,有效提高了主城区既有停车资源的使用效率。

青岛在2024年通过全方位、多层次的努力,在缓解“停车难”问题上取得了重大突破。这些创新举措不仅改善了城市的交通环境,也提升了居民的生活质量,为其他城市解决类似问题提供了宝贵的借鉴经验。随着城市的不断发展,相信青岛将继续探索创新,让城市交通更加畅通有序。

-09562882426.jpg)