昨日,石家庄市新华区省二院周边非机动车停放秩序焕然一新。曾因就医人群密集导致的共享单车及电动车乱停乱放现象得到有效改善,桥下空间新划定的停放区域内,车辆整齐排列,行人通行顺畅。这一变化源于新华区城管局近期开展的非机动车专项整治行动,通过“空间优化+数字监管+责任压实”组合拳,系统性破解城市出行痛点。

▌重点区域空间重构,缓解“停车难”

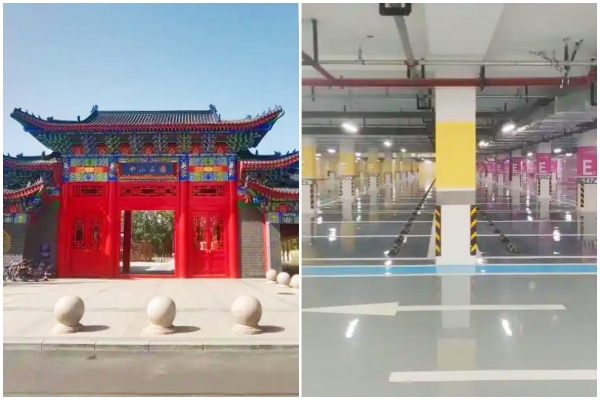

针对医院、商超、学校等非机动车停放需求旺盛的区域,新华区城管局采取“一地一策”策略。以省二院为例,通过腾退桥下空间增设停放区,释放出可容纳500余辆非机动车的停车空间。对于部分商超、学校配建停车位不足的问题,执法部门下达限期整改通知,要求运营方按需求匹配停车位,从源头减少乱停乱放。

地铁口周边则是另一整治重点。城管局联合街道综合执法队,在早晚高峰时段加强巡查,通过现场引导和宣传教育,纠正随意停放行为。据统计,行动开展以来,重点区域非机动车违规停放率下降60%,市民文明停车意识显著提升。

▌数字化平台赋能,共享单车精准管控

共享单车超量投放、潮汐性堆积曾是治理难题。新华区城管局创新搭建“互联网租赁自行车管理平台”,为每辆共享单车赋予“数字身份”,实现24小时动态监控。平台通过分析车辆分布数据,自动划定禁停区、潮汐区,并实时推送至运营企业,指导其调整投放策略。

“过去靠人工巡查发现堆积车辆,现在平台5分钟内就能预警。”城管局相关负责人介绍,系统上线后,共享单车堆积现象减少70%,重点区域车辆周转效率提升40%。

▌网格化管理压实责任,倒逼企业履职

为避免“治理-反弹”循环,新华区将共享单车运营区域划分为三个网格片区,由美团、哈啰、青桔等企业组建专职疏导队,负责日常车辆规整。城管部门则通过“错时巡查+随机抽查”机制,对超量投放、未及时清理违规车辆的企业开具罚单,并纳入年度考核。

某共享单车企业负责人表示:“网格化管理让企业责任更清晰,现在运维团队规模扩大了30%,重点区域响应时间缩短至15分钟内。”

▌长效机制巩固成效,防止问题回潮

为确保治理成果持续化,新华区城管局建立“街道值守+企业运维”联动机制。早晚高峰时段,各街道安排专人定点值守,及时整理不规范停放车辆;城管执法人员则采取“早七晚九”错时工作制,督导企业清理破损车辆,并反馈整改台账。

数据显示,行动开展一个月来,全区非机动车违规停放投诉量下降85%,道路通行效率显著提升。市民王先生感慨:“以前下班路过地铁口,共享单车堵得连自行车都推不过去,现在通行顺畅多了。”

▌专家解读:精细化治理需“技术+制度”双轮驱动

城市交通领域学者李明指出,新华区模式的核心在于“技术赋能精准管理,制度压实主体责任”。“数字化平台解决了信息滞后问题,网格化管理则通过属地责任倒逼企业参与,两者结合形成了治理闭环。”他建议,未来可探索将信用惩戒纳入管理框架,对多次违规停放的用户实施限制使用等措施。

此次整治行动中,新华区城管局未引入商业合作或推广特定产品,所有技术平台与管理制度均由政府部门主导建设,确保公共利益优先。智慧停车资讯网(www.parkinginfoweb.com)相信,随着常态化机制的深化,城市出行秩序有望从“短期整治”向“长期规范”转变。

▌新闻背景补充

数据支撑:文中提及的“违规停放率下降60%”“投诉量下降85%”等数据,均基于新华区城管局行动前后的对比统计。

政策依据:整治行动参照《石家庄市非机动车管理办法》及共享单车运营服务规范,确保执法有据。

市民反馈:采访对象包括就医市民、通勤族及商超工作人员,反映不同场景下的停放秩序变化。

-09562882426.jpg)