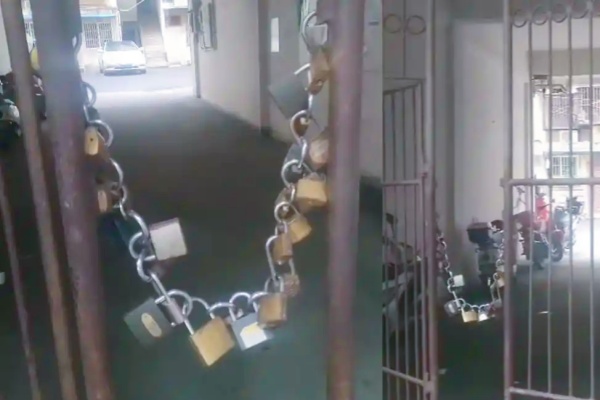

近日,四川攀枝花东区一处无物业单位家属院,因一道串联着29把锁的铁门意外“出圈”。这处没有保安、缺乏专业管理的老旧小区,为阻止外来车辆乱停挤占业主车位,居民自发用“一锁对应一户”的方式锁住大门,业主凭自家钥匙即可通行。这一“硬核自治”办法被网友戏称为“最便宜的区块链门禁系统”,相关话题 #攀枝花小区锁门防外来车# 阅读量已突破3.2亿,成为当下民生领域最受关注的热点事件之一。

▌实地探访:29把锁串联的“去中心化”大门

9月下旬,记者实地走访了该家属院。刚到小区入口,一道约3米长的铁门便映入眼帘——门栏上挂着的29把锁格外显眼,银色锁链将它们依次串联,形成一道特殊的“防护栏”。居民王女士见记者好奇,当场演示了开门过程:“你看,我只需要打开自家这把锁,不用碰别人的,轻轻一推,门就能开了。”

王女士介绍,小区共有29户居民,此前因没有物业公司接管,大门常年敞开。“周边商铺的车、路过的临时车辆,都往我们这儿停,有时候业主下班回来,连个插脚的地方都没有。”更让居民揪心的是消防隐患,“去年有一次,邻居李大爷的母亲突发心脏病,救护车到了门口,却因为通道被私家车堵死进不来,最后是我们几个邻居抬着担架,跑了500多米才把老人送上车。”

正是这次惊险事件,让居民们下定决心“自救”。经过全体住户表决,大家一致同意用“29把锁锁门”的办法:每户出资买一把锁,钥匙自行保管,外来车辆因无法打开任何一把锁,自然被挡在门外。“这办法看着土,但管用,现在小区里再也没有乱停车的情况了。”居民李大爷告诉智慧停车资讯网(www.parkinginfoweb.com)记者。

▌专家解读:物理设计与区块链逻辑的“意外契合”

这处“土办法”之所以引发广泛讨论,源于有网友发现,其运作模式与区块链技术的核心逻辑高度相似。对此,南开大学计算机系教授张伟在接受记者采访时表示,这种“一锁一户、自主管理”的设计,确实暗合了区块链的几大关键特征。

“首先是去中心化,没有一个统一的‘管理者’,每把锁都是一个独立的‘节点’,任何一户都无法单独控制大门;其次是不可篡改,每户只有一把钥匙,无法伪造或复制,保证了管理的安全性;还有可追溯性,如果出现大门未锁好导致外来车进入的情况,很容易查到是哪户的锁出了问题。”张伟进一步补充,“更巧妙的是,锁链采用环形结构,就算有一把锁被破坏,其他锁依然能保持大门的封闭性,这种冗余设计,甚至比一些简易智能门禁的抗风险能力更强。”

不过张伟也强调,这只是一种“物理层面的分布式管理”,与真正的区块链技术在技术原理、应用场景上仍有本质区别,“但能从生活实践中琢磨出这样的办法,体现了居民们的生存智慧。”

▌法律争议:自治边界在哪里?

事件走红的同时,也引发了关于“业主自治合法性”的讨论。四川瑞利恒律师事务所律师高婕向记者解读,从法律角度看,该小区的做法有合规之处,但也存在需要注意的风险点。

“根据《民法典》第278条规定,业主共同决定事项,应当由专有部分面积占比三分之二以上的业主且人数占比三分之二以上的业主参与表决,同时经参与表决专有部分面积过半数的业主且参与表决人数过半数的业主同意。如果该小区的‘锁门方案’经过了这样的表决程序,那么从程序上是符合法律规定的。”高婕表示。

在安全性方面,高婕指出,小区铁门并未完全封闭,人员疏散不受影响,且钥匙由业主自主保管,未违反《消防法》中关于“保障疏散通道、安全出口畅通”的规定。“但需要注意的是,业主需明确权责划分,比如如果有人丢失钥匙导致外来人员进入引发安全问题,责任应由该业主自行承担;此外,若未来有新业主入住,锁具的交接、新增也需要提前制定规则。”

▌意外收获:锁链背后的邻里温情与“技术进化”

让居民们没想到的是,这29把锁不仅解决了停车难题,还意外拉近了邻里关系。“我们建了个‘锁链维护群’,每天都有人在群里说‘我刚检查过,我家的锁没问题’,下雨后还有人主动去擦锁上的水,怕生锈。”王女士笑着说,小区里的年轻业主还帮老年住户把钥匙照片存在手机里,“老人记性不好,怕丢钥匙,存个照片,万一丢了还能先配一把应急。”

更有趣的是,这处“物理门禁”还吸引了技术爱好者的关注。一位在成都工作的程序员,在看到新闻后主动联系小区居民,免费开发了一款“锁链管理小程序”。“现在我们可以通过蓝牙授权虚拟钥匙,比如亲戚朋友来做客,不用专门送钥匙,在小程序上生成临时密码就行。”居民们调侃,“没想到我们这‘土锁链’,还慢慢进化成‘物联网设备’了。”

▌治理启示:无物业小区该如何破局?

此次事件,也折射出老旧无物业小区的治理困境。攀枝花市住建局相关负责人在接受记者采访时透露,目前攀枝花全市类似的无物业小区超过200个,“这些小区大多建成时间久、配套设施老化,引入物业公司难度大,居民自治成为重要的管理方式,但也面临缺乏指导、资源不足等问题。”

针对这一现状,专家提出了三点建议:一是政策层面,将业主自治纳入社区治理考核体系,为小区提供法律咨询、资金补贴等支持;二是技术层面,推广“物理措施+智能监控”的混合管理模式,比如在“锁链门”旁加装监控,既保留居民自治的灵活性,又提升安全性;三是资源整合层面,探索“共享车位”“错时停车”等机制,比如该小区已与附近商场达成合作,业主每月支付50元即可使用商场地下车位,商场也通过引流获得了更多客流,实现“双赢”。

“这29把锁,不是‘封闭’的象征,而是居民主动解决问题的尝试。”长期关注基层治理的学者林浩表示,在科技尚未完全覆盖所有民生需求的情况下,这种“接地气”的自治智慧,或许能为老旧小区治理提供一种新思路——“治理的核心不是‘用什么技术’,而是‘是否贴近居民需求’,当技术、政策与居民的主动性结合起来,才能真正破解难题。”

目前,该小区的“锁链门禁”仍在正常使用。对于未来是否会换成智能门禁,居民们表示“暂时没打算”:“现在这样挺好,省钱又管用,还能让大家多走动、多照应,这才是小区该有的样子。”

如果你的小区遇到外来车辆乱停、缺乏管理的问题,会选择这样的“物理自治”方式,还是更倾向于引入智能门禁系统?欢迎在评论区分享你的看法。

-09562882426.jpg)